CG動画を中小企業が活用するメリットとは?3D動画が向いている場面・3DCGと実写の違いも解説

2025.09.11

コンピューターを用いて、仮想空間に現実の物や人、建物などを表現できる「CG動画」。

CG動画は、制作者のアイデアや技術次第でさまざまな画像・映像を表現できます。「自社製品の特徴や魅力を、動画でわかりやすく伝えたい」とお考えの中小企業におすすめの施策です。

しかし、「CG動画って実写より何がすぐれているの?」「CG動画にはどんな種類や特徴があるの?」と疑問を感じる企業担当者も多いでしょう。

そこで、今回のコラム記事では、CG動画の概要をお伝えしたうえで、CG動画を中小企業が活用するメリットを紹介します。・実写とCGのどちらにするか迷っている方はぜひご覧ください。

1. CG動画とは?|2DCGと3DCGの違いをやさしく解説

はじめにCG動画の概要と種類を確認して、動画制作に必要な知識を身につけましょう。

CG動画とは「CGで動きをつけた映像(アニメーション)」のこと

CGとは、「Computer Graphics(コンピューター・グラフィックス)」の略称で、コンピューターで作成した画像や映像を意味します。

CGは、特殊な世界や効果を表現できるため、映画やゲーム制作の現場で積極的に活用されている技術です。また、人の目で視認できないミクロン単位の物質の内部構造を再現するのにも、CGが活用されています。

こうしたCGによって動きをつけた映像(アニメーション)がCG動画です。CGには、「2DCG」「3DCG」の2種類があり特徴や効果が異なります。

「2DCG」と「3DCG」の違い

2DCGとは、縦と横の「平面」で作成されるCGです。最もイメージしやすいのはキャラクターアニメでしょう。

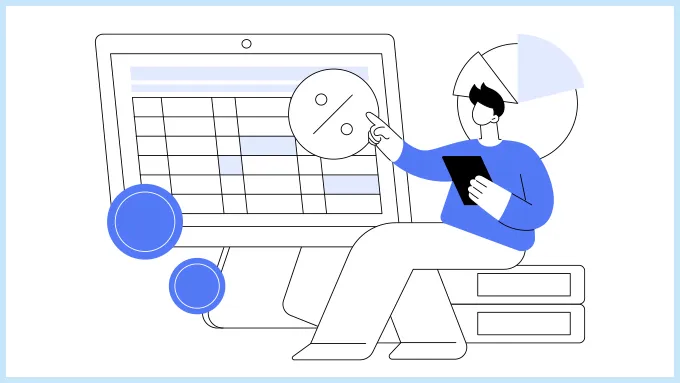

2DCGは、イラストやグラフを動かす表現に長けているため、インフォグラフィック動画※にも活用されています。難解なデータや資料をわかりやすく説明したいときは、2DCGが効果的です。

※数値などのデータを、イラストや図表を使ってわかりやすく表現した動画

2DCGは、後述の3DCGより少ない工程で制作できるため、制作費用を抑えやすいというメリットもあります。

▼関連記事

3DCGとは、2DCGの縦・横に「奥行き」をくわえることで、立体的な映像を表現するCGです。

3DCGには、以下のような機能があります。

- 建物や物体を透過させて内部を可視化できる

- 物体を移動させたり回転させたりできる

- 制作したデータを自由に編集できる

仮に、新開発したメガネを3DCGで紹介するとしましょう。

3DCGを活用すると、メガネを仮想空間に浮かべて360度回転させたり、フレームを引っぱって柔軟性を再現したり、レンズや金属の質感を表現したりと、さまざまな方法でその特徴を視聴者に伝えられます。

使用イメージをお客様に想像してもらいたいときにぴったりな動画です。

2. CG動画が向いている場面/実写が向いている場面

CG動画と実写はどのように使い分けができるのでしょうか。まずCG動画と実写の違いを確認してから、それぞれの動画が効果的な場面をみてみましょう。

CG動画と実写の違い

実写は、人物・商品・風景・物などを撮影して制作する動画です。動画の素材はすべて実在する人や物のため、映像に現実感・臨場感を出せます。

一方のCG動画は、CGを駆使して動きをつけた映像です。実写にはむずかしい特殊効果やアニメーションによって、非現実的な演出を可能にします。

両者の大きな違いは「撮影の有無」です。

実写では、撮影した素材を編集して動画を制作するために「撮影」が必須です。しかし、CG動画では、パソコンや専用ソフト・ツールを用いて素材を作成・編集するため、撮影を省略できます。

もう少し詳しくCG動画と実写の違いを確認しましょう。

| 項目 | CG動画 | 実写 |

|---|---|---|

| 撮影 | 不要(全てPC上で制作) | 必要(カメラ・照明などを用いた現場撮影) |

| 必要なスタッフ | 3DCGモデラー・アニメーター・CGディレクター・エフェクトデザイナーなど | カメラマン・照明スタッフ・音声スタッフ・監督・出演者など |

| 作業内容 |

|

|

CG動画と実写の特徴を踏まえると、それぞれの向いているシーンは下表のようになります。

| シーン | 3DCGが向いている | 実写が向いている |

|---|---|---|

| 社員紹介・インタビュー | △ | ◎ |

| 製品の外観をそのまま見せる | ◯ | ◎ |

| 製品の内部構造を説明したい | ◎ | △ |

| 完成していない製品や建物を紹介したい | ◎ | × |

| 撮影がむずかしい | ◎ | × |

| 見栄えの良い動画を作りたい | ◎ | ◯ |

3DCG(3D動画)が向いている場面

3DCGが向いている場面を具体的にみてみましょう。

- 製品の内部構造を説明したい

- 完成していない製品や建物を紹介したい

- 撮影がむずかしいケース

- 見栄えの良い動画を作りたい

3DCGは製品の内部構造を伝えたいときに有効な手段です。

以下は、「手を使わずに脱ぎ履きができるシューズ」の構造を説明した動画です。日本初の特許技術であるVデザインの特徴を、立体的な映像でわかりやすく説明しています。

【実例】『Slide Fit』機能紹介ブランド動画

※ボーダーレス制作動画

また、3DCGは、開発中の新製品や設計中の建築物などの先行プロモーションに活用できます。3DCGによって、まだ現実には存在しない物体を可視化できるため、未来の完成図を顧客に確認してもらえるのです。

3DCGは、撮影困難な現場を再現したいときにも有効です。「工場の危険エリア・地価の配管・屋上設備」などは撮影が困難な場所でしょう。

こうしたエリアをCGで再現すれば、危険を冒して撮影を強行する必要はありません。現場のシミュレーションや企業の研修に有効な動画を無理なく制作できます。

【実例】【大成建設】DXで変わる働き方~2030年の現場(トンネル編)~

3DCGは「ブランディング動画」にもおすすめです。企業が歩んできた歴史・自慢の製品・これからのビジョンなどをCGで紹介することで、顧客に自社の存在を印象づけられます。

【実例】Willbe様 ブランドストーリー動画

※ボーダーレス制作動画

実写が向いている場面

実写には、CG動画に比べて現実感や臨場感を演出できるという特徴があります。実写が向いている場面は以下のとおりです。

- 人物や社員の表情、現場の雰囲気を感じてもらいたい

- 実際の製品・建物・現場を見せたい

- あまり加工しない“ありのまま”が信頼されるケース

- 撮影が簡単な製品やサービス

社員インタビュー動画や密着動画を制作するときは、実写がおすすめです。社員の表情や職場の雰囲気をありのまま発信できるため、社風が求職者などに伝わりやすくなります。

また、製品・工場内の様子や店舗の雰囲気など、「リアルさ」に価値があるケースも実写がよいでしょう。

ほかにも、実写は以下の動画制作に向いています。

- 採用動画

- 会社紹介動画

- 製品紹介動画

- お客様の声動画

- インタビュー動画

「CGを使わなくても製品の特徴を簡単に伝えられる」「複雑な説明は必要ない」といったケースなら、CG動画より実写がおすすめです。CGに頼る必要がない場合、実写の方が効率的に動画を制作できて、十分な費用対効果を見込めるからです。

CGと実写を組み合わせたハイブリッド型が効果的な場面

「CGと実写のどちらが向いているのかわからない」と判断に迷うときは、実写とCGを組み合わせたハイブリッド型動画を検討してみましょう。

ハイブリッド型動画は、実写とCGのメリットを発揮できる制作方法です。

たとえば、製品開発に取り組む社員・現場の様子をカメラで撮影し、製品の紹介は3DCGで補足する。こうすることで、視聴者に臨場感をあたえながら、製品の特徴やメリットをわかりやすく伝えられます。

再生時間の長い動画、すべてをCGで構成した動画は、制作費用がかさみやすくなります。動画の目的や予算に合わせて、動画のタイプにも目を向けてみましょう。

3. CG動画のメリット|中小企業が導入する4つの理由

CG動画は、正しく運用することで高い費用対効果を見込める施策です。豊富な予算や人員の確保がむずかしくても、CG動画なら自社や自社製品を効果的にアピールできます。

中小企業がCG動画を導入する際の4つのメリット

- ① 実写よりもわかりやすく伝えられる

- ② 撮影なしでスケジュール管理がしやすい

- ③ 作成したモデルを再利用して時間とコストを削減

- ④ 他社との差別化や自社のブランディングにつながる表現力

① 実写よりもわかりやすく伝えられる

CG動画は、製品の内部構造や複雑な動きをCGによってわかりやすく再現できます。

CG動画の具体的な機能は、以下のとおりです。

- ズームイン・ズームアウト

- スローモーション

- 回転

- 透過

- 分解

- 空間移動

CG動画を活用すると、製品をぐるっと回して見せたり内部を分解して説明したりと、実写ではむずかしい演出が可能です。

【実例】「Real Dimension」プロモーション動画

※ボーダーレス制作動画

仮に医療機器をCG動画で説明するなら、医療機器を透明にさせて内部の構造を示したり、内部の精密機器がどのように動いているのかをズームやスローモーション機能で再現したりできます。専門知識のない営業先にも、製品の特徴を直感的にわかりやすく説明できるのです。

② 撮影なしでスケジュール管理がしやすい

CG動画では「撮影」が不要のため、プロジェクトのスケジュール管理が容易になります。

実写を制作するためには、出演者を確保したりロケ地を決めて撮影許可を取ったりする必要があります。天候などの撮影条件に左右されて、スケジュールが決まらないこともあるでしょう。

一方、CG動画では、主にパソコンと専用ソフト・ツール・アプリケーションがあれば動画を制作できます。製品のある現場まで移動して撮影する必要はありません。

撮影スタッフや出演者の手配が不要なCG動画なら、急なスケジュール変更にも柔軟に対応できるでしょう。限られた人員や予算でも無理のない動画制作を実現できます。

③ 作成したモデルを再利用して時間とコストを削減

3DCGでは「3Dモデル」を作成します。3Dモデルとは、一度作成すれば、角度や色、動きを変えて何度でも再利用できるデジタルデータです。

たとえば、新製品に新しいカラーを展開するとき、既存の3Dモデルの色を変更することで、動画制作のコスト・時間を削減できます。製品の仕様変更の際も、3Dモデルを修正するだけで対応可能です。

CG動画なら、展示会用の短い動画やWebサイト用の長編動画も、同じ素材を使いまわして効率的に制作できるのです。

④ 他社との差別化や自社のブランディングにつながる表現力

同業他社が3DCGを活用していないときは、3DCGを自社の広報活動に取り入れるチャンスです。

3DCGによって、製品の精密さや技術力をアピールすることで、自社の信頼感やブランドイメージの大幅な向上を期待できます。

また、一度制作した3Dデータは再利用できます。展示会やWebサイト、営業資料といった多様な場面で自社の存在感を高めるのに活用できるのです。

大企業のような知名度や資本金がなくても、CG動画を有効活用することで、自社の認知を大きく高められるでしょう。

4. CG動画(3DCG)の制作フロー|アニメーション動画との違いも

ここでは、CG動画の基本的な制作工程を紹介します。映像制作会社からみた各工程の業務内容もお伝えしますので、CG動画の自作を検討している方、CG動画を外部に委託しようと考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

なお、やや専門的な用語や説明も出てきますので、「制作の流れよりコストを先に知りたい」「CG動画を制作してくれる外注先を知りたい」という方は、こちらを後から読んでいただいても大丈夫です。

- ① 企画・ヒアリング

- ② 設計・絵コンテ制作

- ③ 3Dモデリング

- ④ テクスチャ・マテリアル設定

- ⑤ リギング(骨組み付け)・アニメーション制作

- ⑥ レンダリング

- ⑦ 編集・合成

- ⑧ 社内チェック・修正

- ⑨ 納品・公開準備

① 企画・ヒアリング

CG動画制作の第一歩は、企画作りです。

企画では、「誰に・どのような情報を・どのような場面で伝えるのか(展示会、Web、営業資料など)」を明確にします。CGを使う理由や期待する効果を整理し、動画の方向性を決定するのです。

|

映像制作会社の業務内容 |

|---|

| クライアントとコミュニケーションを取り、動画の目的や動画のターゲットに伝えたい内容を丁寧にヒアリングする |

② 設計・絵コンテ制作

企画では、動画のターゲットと一緒に「ターゲットに伝えたいこと」を決めました。続く設計では、企画を基にターゲットに伝えたいことを深掘りします。「何を・どのような順番で・どのように見せるか」を決めます。

具体的には、モデルの動きやカメラアングルのイメージを、ラフスケッチや2Dの絵コンテで作成していきます。

|

映像制作会社の業務内容 |

|---|

| 設計した内容をクライアントと共有し、イメージの認識のすり合わせを行う |

③ 3Dモデリング

設計が決まったら、次は3Dデータの作成です。製品やキャラクターといった動画で動かす対象を、パソコンの専用ツールを使って作成します。

このとき、作成対象のCADデータや図面があれば、3Dデータの作成に活用します。CADや図面には対象の正確な形状が記載されているため、3Dモデルの正確な作成に役立つのです。

|

映像制作会社の業務内容 |

|---|

| 外観の細部にこだわる場合は、質感やディテールの検討・作成に時間をかける |

④ テクスチャ・マテリアル設定

マテリアルとは、モデルの表面の質感です。人が物をみたり触ったりしたときに「ツルツル」「ゴツゴツ」と感じるものを表現します。テクスチャとは、3Dモデルの表面に貼り付ける画像です。

3Dモデルに色・質感(プラスチック、金属、ガラスなど)をあたえたいときは、このテクスチャとマテリアルの設定が重要です。光の反射や透明度、光沢感まで調整できるため、リアルさやデザイン性を追求するのに欠かせない作業となります。

|

映像制作会社の業務内容 |

|---|

| 動画のテーマやブランドイメージに合う色や質感を、プロの目線で検討する |

⑤ リギング(骨組み付け)・アニメーション制作

3Dモデルの外側を表現したら、次は骨組みを作る作業です。

キャラクターや機械の骨格・関節を作る作業を「リギング」と呼びます。動きの自然さや説得力を出すために重要な作業です。

3Dモデルに不自然な動きをさせてしまうと、動画の信用性が下がるおそれがあるため、慎重に作業を進める必要があります。

続いて、カメラワークや製品の動作、シーンの切り替えなど決めることでアニメーションを制作します。

|

映像制作会社の業務内容 |

|---|

| 細かい調整を繰り返し、動画の説得力を高めるような動きを作る |

⑥ レンダリング

レンダリングとは、直訳すると「表現」「演出」「翻訳」です。

CG動画制作では、レンダリングによってリアルな映像を生み出していきます。具体的には、3Dモデルに影をあたえたり光の反射を演出したりして、実物と変わらないような映像を作るのです。複数のレンダリングパス(光の反射、影、色など)を合成する場合もあります。

|

映像制作会社の業務内容 |

|---|

| レンダリングは、最終映像を制作するための重要な作業。時間をかけて調整を繰り返し動画の質を高めていく |

⑦ 編集・合成

最終的な映像を制作したあとは、音声(ナレーション・効果音・BGM)やテロップを挿入して動画を完成に近づけます。撮影した実写素材があれば、CGと組み合わせて合成を行うこともあります。

色調整や映像の最終調整を行い、動画全体に統一感を持たせることに成功したら、動画制作はいったん完了です。

⑧ 社内チェック・修正

完成した動画は、社内チェックを行い、必要な箇所に修正を施します。

このとき、担当者や関係者による内容確認と修正指示が行われます。動画の核となる重要なポイントでは、表現のわかりやすさを追求することが大切です。

複数の担当者にチェックしてもらい、修正指示はまとめて伝えることで効率的に作業を進めます。

⑨ 納品・公開準備

社内チェック・修正が完了したら、動画の公開準備です。

YouTubeやTikTok、XやInstagramなど、指定の動画プラットフォームに動画を入稿しましょう。最終的な設定が完了したら動画を公開します。

|

映像制作会社の業務内容 |

|---|

| 完成した動画データを指定のフォーマットに変換して、クライアントに納品。このとき、Web公開や展示会用の形式に合わせた最適化を行う場合もある。必要に応じて運用マニュアルや二次利用の注意点などをクライアントに提供する |

社内確認・修正時のポイント

CG動画を社内で確認するときは、以下のポイントを守りましょう。各ポイントを守ることで、見栄えが良くわかりやすいCG動画制作につながります。

3Dモデルは構成初期の精度が重要

3Dモデルの修正は、動画内の複数カットに影響します。初期段階でモデルの精度を高めることが大切です。

また、レンダリング作業が何度も発生するとコスト・時間が膨らみます。修正指示はまとめて伝えるようにして、レンダリング作業の発生を抑えましょう。

アニメーション部分は社内で動作確認をしよう

アニメーション部分は、3Dソフトでリアルタイムに動きをチェックできます。動きの調整は比較的スムーズに行えるため、社内で確認した方が効率的です。

また、テクスチャや質感の調整は映像の仕上がりに大きな影響をあたえる項目です。色や光沢の印象などの細かいニュアンスを社内で確認しましょう。

2DCGのアニメーション動画と3DCGの制作フローの違い

3DCGでは、3Dモデルを制作するために「3Dモデリング」という作業を実施します。さらに、3Dモデルに自然な動きを出す際は「リギング」という作業が必要です。

こうした作業は、平面で制作する2DCGのアニメーション動画に必要ありません。

また、CG動画では、レンダリングによって3D空間の光の反射や影を演出しますが、平面で制作するアニメーション動画には不要です。

さらに、CG動画では、3Dモデルを変更すると、そのモデルを活用したシーンに修正が波及しやすくなります。一方、2Dアニメは個別のカットごとに動画を修正できるため、他のシーンへの影響が小さいのです。

動画の制作期間を重視する場合は、2DCGと3DCGの制作工程にも注意しましょう。なお、映像・動画制作の流れや工程表を確認したい方は、以下の記事をご覧ください。

▼関連記事

5. CG動画(3DCG)の費用と納期の目安|コストを抑えるコツも

CG動画制作を委託する場合、費用と制作期間の目安はどれくらいなのでしょうか。費用と相場の目安を確認して動画制作の参考にしましょう。

CG動画(3DCG)の費用相場は?

CG動画の費用相場は120万円前後です。ただし、この金額は、フルオーダーメイドでCG動画(3DCG)を外注した場合です。

CG動画を制作する際は、より良質な映像を求めるべきです。しかし、やりすぎると制作費用の高騰を招いてしまいます。CG動画制作を委託する際は、予算と品質のバランスにも注意しましょう。

CG動画の費用が高くなるケースは、次のとおりです。

- 複数の3Dモデルをゼロから作る場合

- 複雑な製品の内部構造や動きの複雑なメカを再現する場合

- 写実的な質感・光の表現(フォトリアル)を求める場合

CG動画を制作する際は、動画の目的を確認したうえで、映像の品質と予算を制作会社に相談することをおすすめします。

CG動画の納期はどのくらい?

CG動画の納期は、通常1〜2ヶ月程度です。内容によって3ヶ月以上のケースもあります。なお、CG動画の納期は、修正回数とクオリティを上げるための追加作業によって変化します。

短期間でCG動画を制作してもらいたいときは、制作会社との契約締結前後で、以下のような準備を行っておきましょう。

- 動画の目的とターゲットを決めておく

- 参考にした動画があれば制作会社に提示する

- BGM・効果音・ナレーションの有無を決める

- 提供できる動画素材を用意する

上記のような項目を決めておくと、自社の希望に沿った動画を制作してもらいやすくなります。制作会社の見積りの精度も上がるため、ぜひ検討してみてください。

コストが上がりやすいポイントは?

コストが上がりやすいポイントは次のとおりです。

- 3Dモデルの対象が多い

- 複数の3Dモデルを一から作成する

- 複雑な構造や動きを緻密に再現したい

- カメラ演出が多い

CG動画に「リアル感重視」の高クオリティを求めると、レンダリングに時間がかかり、結果的にコストが上昇しやすくなります。

コストを抑える工夫

CG動画制作のコストを抑える代表的な方法は、次のとおりです。

- 既存の3Dデータ(CAD・STLなど)を活用する

- 素材や参考資料(図面・写真・寸法情報など)を提供する

- 動画構成の要点を絞る

- 照明や背景などの演出をシンプルにする

- ナレーションなし/BGMのみなどの仕上げ要素を調整する

CADやSTLなどの3Dデータが手元にある場合は、制作会社と共有するのがよいでしょう。3Dモデリングにかかる費用をカットできます。

素材の元になる参考資料があれば、ぜひ制作会社に提供してください。制作期間とコストの圧縮につながります。

CG動画は最初から終わりまですべての見栄えを良くしようとするとコストがかさみます。全部を見せるのではなく、伝えたい内容を絞り込んで、制作会社に伝えてみてください。

「CG=高い」は誤解かも?

CG制作ときくと、制作費が高いというイメージがあるかもしれません。

しかし、実際には撮影が不要だったり天候の影響を受けずに制作できたりと、実写より効率的な面もあります。

また、一度制作した3Dモデルやその他の要素は、他の施策(営業/展示会/Webサイト/印刷物)に使いまわしができます。長期的にみれば、CG動画のコスパは良好といえるのです。

一度作った3Dモデルは、角度・カット違いの動画に再利用できるため、たとえば、製品紹介用と操作説明用で分けて編集すれば、別動画として活用できます。

CG動画制作でよくあるトラブルと対策

CG動画制作でよくあるトラブルと対策法を紹介します。それぞれ確認して、余計なトラブルを防止しましょう。

企画・イメージのずれ

企画と完成イメージのずれが起きると、大幅な修正が発生しスケジュールや費用に悪影響をおよぼすおそれがあります。

効果的な対策は、初期段階で絵コンテや参考動画を制作会社と共有することです。動画制作の方向性をすり合わせておくことで、初期イメージと完成イメージの剥離を防げるでしょう。

専門用語がわからず判断を誤る

CG動画制作では、さまざまな専門用語が使用されています。

依頼主の企業にとって、日常の業務で忙しい中、専門用語を覚えて理解するのは大変な作業でしょう。しかし、専門用語がまったく理解できないと、制作会社との意思疎通にずれが生じるおそれがあります。

一番の対策は、専門用語を別の言葉に言い換えたりして、わかりやすく伝えてくれる制作会社を見つけることでしょう。

そうした制作会社にめぐりあえなかったときは、「不明な用語はその都度確認する」「打ち合わせ時に専門用語の言い換えを依頼する」ことが効果的な対策になります。

制作会社とのコミュニケーションにも注意して、動画制作をスムーズに進行させましょう。

追加費用が発生する

追加費用が発生すると、「予算オーバーで社内の承認が下りなくなった」「発注が中止になった」といった事態を招くおそれがあります。

効果的な対策は、見積りの際に以下の項目を明確にしておくことです。

- 対応範囲(どこまで対応してくれるか)

- 修正回数(修正依頼に上限はあるか、何回までか)

- 別料金になる条件(基本料金と追加料金の違いは何か)

制作会社からの回答を文章や画像で保存しておくのもよいでしょう。トラブル防止に効果的です。

モデリングの仕様が不十分

3Dモデルの形状や質感が実物と異なるケースも、CG動画制作で起こりやすいトラブルです。

主な原因は製品イメージが誤って伝わってしまうことですが、修正に時間と費用がかかります。

効果的な対策は、製品の図面・写真・素材サンプル・実物を制作会社に提供することです。CG作成の参考資料があるだけで、CG動画の品質やスケジュールは大きく変化します。

また、制作会社に「念のため、確認用のモデルを作ってもらえますか?」「モデルを確認してOKなら、作業を先へ進めてほしい」などと依頼するのもよいでしょう。

株式会社ボーダーレスはCG動画を提供します

株式会社ボーダーレスには、3DCG制作を得意とするクリエイターが在籍しており、工業製品やサービス紹介などで3DCGを活用した実績があります。

実写案件で培った「わかりやすく、伝える力」とCGの「表現力・再現力」によって、実写とCGをかけ合わせたハイブリッド型の動画制作もご提案可能です。

現在動画制作を検討していて「実写かCGか」と迷ったら、ぜひ弊社までご相談ください。

「実写で撮るべき? CGにした方がいい?」「そもそも何が違うの?」そんな状態からのご相談でも問題ありません。映像の用途や、見せたいポイントを整理しながら、最適な手法をご提案します。

なお、ご相談の際に無理に3DCGを押すことはありませんのでご安心ください。実写・2DCG・3DCG・ハイブリッドなど、お客様の目的に応じた「伝わる手段」を一緒に考えます。

ボーダーレスなら、CG動画の費用対効果や社内での反応を確かめながら、少しずつ動画制作の規模を大きくしていくことも可能です。

少しでも興味のある方は、ぜひ以下のリンクをクリックしていただき、ボーダーレスの動画制作サービスの詳細をご覧ください。

画面の向こうに驚きを生む、ボーダーレスの動画制作サービス

ボーダーレスは、3DCG制作に特化したグループ会社のGOSHとも連携いたしました。これからもハイクオリティな3DCG制作を目指します。

▼株式会社GOSHの公式サイト

おわりに|CG動画で「伝わる」商品紹介を

今回は、CG動画について詳しくお伝えしました。

CG動画は、ただ見栄えのよい映像を作る手段ではありません。複雑な構造・まだ存在しない物・実写では見せにくい魅力を“伝える”手段です。

自社の強みをどのように効果的に見せるかとお悩みなら、ぜひこの機会にCG動画を、営業・販促・展示会・採用などの現場で「使える武器」にしてみませんか?

最後までお読みいただきありがとうございました。

3DCG動画制作をご検討中の方へ

株式会社ボーダーレスでは、製品やサービスの特長を直感的に伝える3DCG動画制作サービスを提供しています。

実写では表現が難しい構造や仕組み、完成前のイメージなども、3DCGを活用することで分かりやすく可視化することが可能です。

企画設計から制作・活用提案まで一貫して対応しており、広告・展示会・Webサイトなど、目的に合わせた3DCG動画をご提案いたします。

「3DCG動画で何ができるのか知りたい」「自社に合う表現方法を相談したい」という段階でも問題ありません。

サービスの詳細や制作事例は、ぜひ以下のページをご覧ください。

https://www.borderless-tokyo.co.jp/service/3dcg/